近日,我院李志强教授携手青岛大学附属医院泌尿外科牛海涛教授等合作团队在《Cancer Letters》杂志发表研究成果,为前列腺癌的诊断与监测带来了新的契机。研究系统比较了前列腺癌患者尿液、血浆及肿瘤组织中的细胞外环状DNA(eccDNA)特征,发现其在不同样本类型与疾病阶段呈现显著差异,显示出作为非侵入性生物标志物的应用前景。

前列腺癌是泌尿系统最常见的恶性肿瘤,每年新发病例逾150万,死亡病例约39.7万。当前,前列腺特异性抗原(PSA)检测是临床常用筛查手段,但其特异性不足,易导致过度诊断及不必要治疗。因此,开发新型标志物以提升诊断准确性、指导治疗决策,始终是泌尿肿瘤学的重要研究方向。

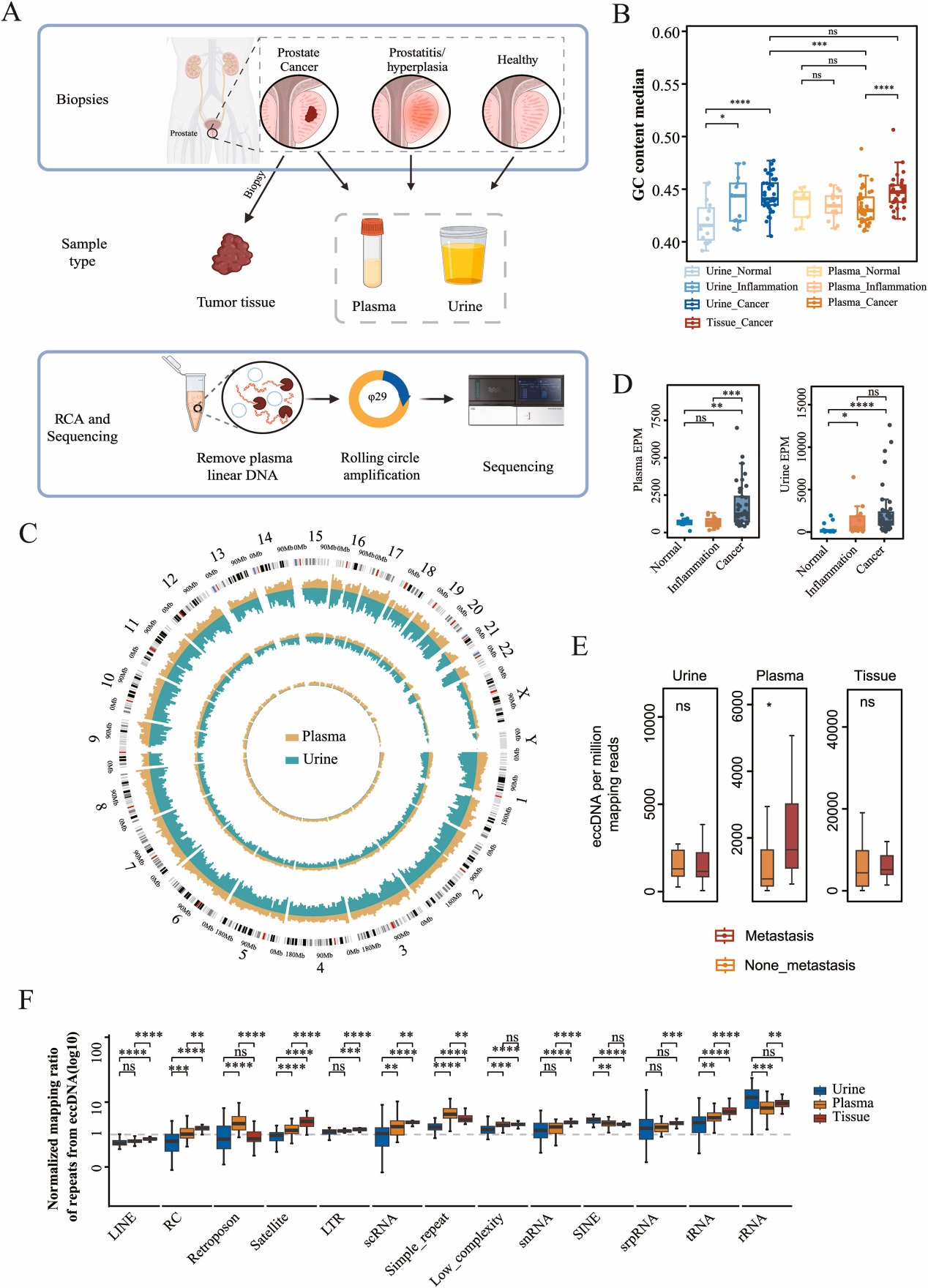

本研究共纳入49例前列腺癌患者(23例早期、26例晚期,其中19例伴转移)、23例前列腺炎患者及21名健康志愿者。团队对所有受试者的血浆、尿液与肿瘤组织样本进行eccDNA检测与特征分析。结果表明,前列腺癌患者肿瘤组织中eccDNA含量显著高于血浆和尿液;而在转移性前列腺癌患者中,血浆eccDNA水平显著升高,提示eccDNA与疾病进展密切相关。

研究采用Circle-Map工作流程提取eccDNA,系统评估了其丰度、基因组起源、GC含量、长度分布及重复序列成分。分析显示,不同样本类型及疾病状态下的eccDNA特征存在显著差异:前列腺癌患者尿液样本中eccDNA的GC含量与健康对照显著不同;肿瘤组织的GC含量亦高于血浆样本。此外,不同组织来源的eccDNA在重复序列类型上呈现独特分布,暗示其可能在癌症进程中发挥功能作用。

为验证eccDNA作为生物标志物的临床可行性,研究团队构建了多种机器学习分类模型以区分前列腺癌与非癌状态。在血浆样本中,神经网络模型的曲线下面积(AUC)达0.91,灵敏度0.87,特异性0.90;在尿液样本中,随机森林模型的AUC为0.77,灵敏度0.82,特异性0.80,均显著优于传统PSA检测。

此外,研究发现若干特定eccDNA分子在不同组织类型中均可检出,提示其可能具有共同起源并在肿瘤进程中扮演系统性角色。例如,位于染色体13上的某一eccDNA分子不仅在本研究的前列腺癌肿瘤组织与血浆中出现,也在肺癌患者及孕妇血浆中被报道,推测与快速细胞更新或激素水平变化相关。未来需要在更大规模、独立人群中对这些发现进行验证,并深入探究eccDNA的形成机制与功能。

本研究由青岛大学附属医院牛海涛教授与我院李志强教授共同领导,获得山东省泰山学者计划和山东省自然科学基金资助。研究团队表示,该成果为前列腺癌早期检测和动态监测提供了潜在全新策略,团队将继续致力于推动eccDNA临床转化,造福前列腺癌患者。